生成AIは、ここ数年で一気に注目を集め、私たちの生活や仕事に浸透しつつあります。

ニュースやSNSで耳にする機会も増え、ビジネスパーソンから学生まで幅広い層が活用しています。

この記事では、初心者の方でも理解しやすいように「基本」「種類」「事例」「メリットと課題」「今後の展望」までをまとめて解説します。

読み進めることで、生成AIの全体像をつかみ、今後どのように向き合うべきかのヒントを得られるはずです。

生成AIとは?基本からわかりやすく解説

生成AIの定義と仕組み

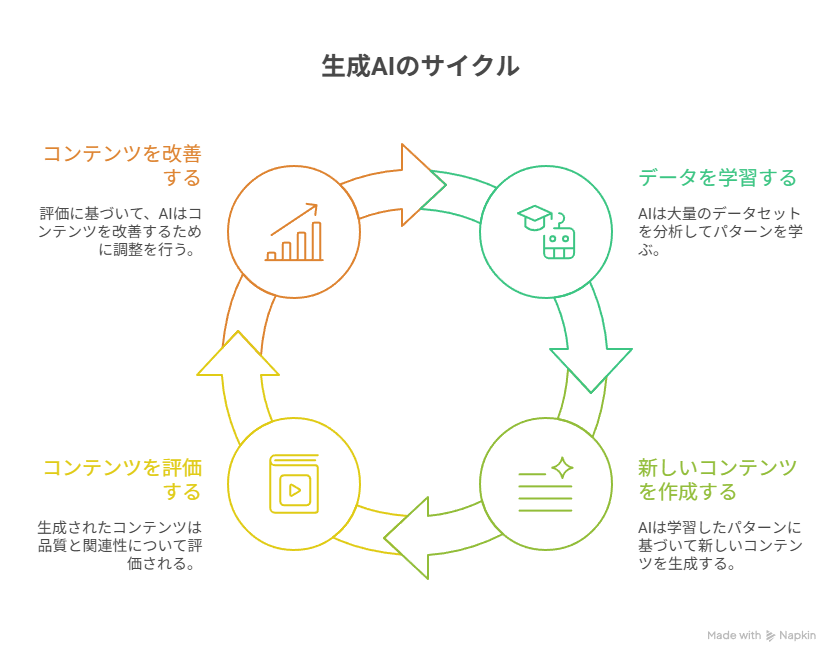

生成AIとは、テキストや画像、音声などを新しく生み出す人工知能のことです。

既存の情報をそのまま出力するのではなく、学習した膨大なデータをもとに新しいコンテンツを作り出すのが大きな特徴です。

大量のデータを学習し、人間らしい文章やリアルな画像を作り出すため、創作活動や情報整理の補助役として注目されています。

従来のAIとの違い

従来のAIは「分類」や「予測」が得意でしたが、生成AIは「ゼロから何かを生み出す」点で大きく異なります。

たとえば、従来型AIは「写真に写っているのは猫か犬か」を判断するものでした。

一方で生成AIは「犬の写真を描いて」と指示すると、新しい犬の画像を作り出すことができます。

つまり、判断型から創造型へと進化したのが生成AIです。

誰でも使えるようになった理由(近年の進化)

以前は高度な知識や専門的な環境が必要でしたが、現在はWebサービスやアプリを通じて誰でも気軽に利用できるようになっています。

その背景には、処理速度の向上やクラウドサービスの普及があり、膨大な計算を瞬時にこなせる環境が整ったことが挙げられます。

さらにユーザーインターフェースの改善も進み、専門用語を知らなくても直感的に操作できる点が普及を後押ししました。

生成AIの代表的な技術と種類

LLM(大規模言語モデル)の特徴と役割

ChatGPTに代表されるLLMは、大量のテキストを学習し、人間のように自然な文章を生成します。

会話形式で質問に答えるだけでなく、文章作成や翻訳、要約など幅広い用途に対応可能です。

最近ではビジネスメールやブログ記事の下書きまで任せられるようになり、多くの人にとって頼れるアシスタントとなっています。

GAN(生成対敵ネットワーク)の仕組み

GANは、画像生成で使われることが多く、二つのAIが競い合いながら精度の高いデータを生み出します。

一方が「偽物を作る役割」、もう一方が「本物かどうかを見抜く役割」を担い、互いに進化する仕組みです。

その結果、現実と見分けがつかないほどリアルな写真やアートが生成できるようになっています。

Transformer技術と応用範囲

現在の生成AIの土台となる技術で、翻訳から画像解析、さらには音声認識まで幅広く応用されています。

特に「自己注意機構」によって文脈を深く理解できるため、長文でも自然なつながりを保つことが可能です。

この仕組みがあるからこそ、今日のAIはより人間に近い出力を実現できています。

生成AIの最新活用事例【2025年版】

ビジネス領域(業務効率化・マーケティング活用)

メールの自動作成、企画書の下書き、広告コピー生成など、効率化の武器として導入が進んでいます。

営業活動では顧客対応メールの下書きをAIが作り、担当者が調整するだけで済むようになったケースもあります。

さらにマーケティング分野では、ターゲット層ごとに異なる広告文を自動で作り分ける活用も広がっています。

クリエイティブ分野(デザイン・音楽・動画制作)

デザインのたたき台を自動生成したり、音楽や動画のアイデアを補助したりする場面が増えています。

例えば、デザイナーがアイデアに悩んだときにAIに複数のラフ案を作らせることで、新しい発想につながることがあります。

音楽業界でもAIがコード進行やメロディを提案し、アーティストがそれをアレンジするスタイルが定着しつつあります。

生成AI搭載アプリ・サービスの実例

代表的なものに「ChatGPT」「Midjourney」「Runway」などがあります。

これらのサービスはそれぞれ得意分野が異なり、文章、画像、動画と多様な創作をサポートしています。

ユーザーは目的に応じて複数のサービスを組み合わせて使うことで、効率的に成果を生み出せます。

生成AIのメリットと課題

| メリット | 課題 |

|---|---|

| 作業効率の大幅向上 | 著作権問題 |

| 新しいアイデア創出 | 偽情報の拡散 |

| コスト削減 | 倫理・社会的懸念 |

生産性向上や新しい価値創出

人間の手作業を補い、短時間で高品質な成果物を得られる点が魅力です。

単なる効率化にとどまらず、人間が気づかなかった発想を提供してくれることもあります。

結果として、新しいビジネスやサービスを生み出す可能性を広げています。

著作権・セキュリティに関する懸念

既存データを学習しているため、権利侵害や情報漏洩リスクが議論されています。

特にクリエイティブ分野では、AIが生成した作品の著作権の所在が曖昧である点が問題視されています。

セキュリティ面でも、機密情報を入力する際の取り扱いには注意が必要です。

AI倫理と社会への影響

「人間の仕事が奪われるのでは?」という懸念もあり、社会的なバランスが課題です。

同時に、AIの偏見や差別的表現をどう防ぐかという倫理的問題も浮き彫りになっています。

AIを便利に使うだけでなく、責任を持って活用する姿勢が求められています。

おすすめの生成AIツール・アプリ

無料で使える人気サービス

ChatGPT(無料版)、CanvaのAI機能、Stable Diffusionなどが初心者にもおすすめです。

いずれも登録すればすぐに利用でき、練習感覚で始められる手軽さが魅力です。

まずは無料サービスを試し、自分に合った用途を見つけるのが良いでしょう。

ビジネス活用に適した有料ツール

Notion AI、Jasper、Runwayはビジネスに特化した機能が揃っています。

特にJasperは広告やマーケティング文章に強く、Runwayは動画編集の効率化に役立ちます。

有料版は精度や安定性が高いため、プロフェッショナル用途に向いています。

学習に役立つ書籍・オンライン資料

入門書やYouTube解説動画も多数登場しており、学習環境は充実しています。

オンライン講座では実践的なプロンプト設計を学べるものもあり、独学以上の成果を得られます。

知識を深めることで、ツールをより効率的に使いこなせるようになります。

生成AIの使い方とプロンプト設計

効果的なプロンプトを作成するコツ

「誰に」「何を」「どうしたいか」を明確に書くことがポイントです。

たとえば「子供向けにわかりやすく説明して」や「専門家向けに詳しく解説して」と指示すると、出力の質が大きく変わります。

少し工夫するだけで結果の精度が高まり、AIを思い通りに活用できるようになります。

業務フローに組み込む方法

リサーチ、アイデア出し、資料作成などの段階に組み込むと効果的です。

単発で使うよりも、日常的な業務の一部として取り入れることで効果が最大化します。

社内のルールとして活用方法を共有すれば、チーム全体の生産性も向上します。

実践:文章・画像を生成してみよう

まずは無料ツールで試してみるのが一番早い理解の近道です。

文章だけでなく、画像や動画も生成してみると応用の幅を実感できます。

体験を通じて理解が深まり、具体的な活用イメージが湧いてくるはずです。

生成AIの今後と最新動向

技術トレンドと進化の方向性

マルチモーダル(テキスト+画像+音声)対応がさらに進化すると予想されています。

一つのAIが複数のメディアを横断して理解し、生成する未来はすぐそこに来ています。

この進化によって、より自然で統合的な体験が実現するでしょう。

ビジネス・産業へのインパクト

製造業から教育まで幅広い分野で導入が進み、社会全体に変革をもたらす可能性があります。

教育現場では生徒一人ひとりに合わせた教材を生成する取り組みが始まり、医療現場では診断補助にも利用が広がっています。

こうした動きは、産業構造そのものを変える可能性を秘めています。

研究開発の最新ニュースと事例

2025年現在も、世界中で新しいモデルの開発競争が続いています。

特に日米中を中心に大規模投資が行われており、精度や効率性を高めた次世代モデルが次々と発表されています。

今後も新しい発表が続くため、最新情報を追い続けることが重要です。

生成AIを理解するための用語集

トレーニングとファインチューニング

AIモデルを鍛えるプロセスであり、性能向上の鍵となる工程です。

トレーニングは膨大なデータを使った基礎学習、ファインチューニングは特定の目的に合わせた追加学習を指します。

これらを適切に行うことで、モデルの実用性が格段に高まります。

評価指標の意味と重要性

AIの精度を客観的に測るために使われる基準。

例えば「BLEUスコア」や「ROUGE」などがあります。

評価指標を理解することで、単なる印象ではなく、数値でモデルの良し悪しを判断できます。

データ活用と管理のポイント

高品質なデータの収集と適切な管理が、生成AIの性能を左右します。

偏りのないデータを使うことはもちろん、情報セキュリティを守る仕組みづくりも欠かせません。

データの扱い方次第で、AIの成果は大きく変わります。

以上が、生成AIを理解するための基本と最新情報です。

「便利そうだけど難しそう」と思っていた方も、意外と身近で使える技術だと感じていただけたのではないでしょうか。

まとめ

・生成AIの基本と仕組みの理解

・代表的な技術と種類の把握

・ビジネスやクリエイティブでの活用事例

・メリットと課題の両面への注意

・今後の動向と最新トレンドの確認

以上の内容を紹介しました。

生成AIは今や特別な人だけのものではなく、誰でも日常や仕事に取り入れられる便利なツールです。

ぜひ一度実際に触れて、その可能性を体感してみてください。